|

掲載場所:わいわい村NO.63(2010.9月後半号)

問題提起:SSさん

・・・・夕方少し晴れてきたのでダメでもいいやと出かけてきました。月を写すのは初めてなので、とにかく練習だと思って撮りました。・・・・

A.天空に浮かぶ月を撮る

天空に浮かぶ月だけを撮るなら簡単な話である。適当なレンズでマニュアル露出、絞りとシャッターを適当に選んで、シャッターを切ればいい。晴れた夜の満月などは結構明るくて、ISO100,F=8.0、1/100秒前後で切れるはず。もちろんこれは真っ暗な空に月だけが写ればいいというときの話である。

月面の模様が必要な場合は、撮影した像を見ながら、露出を調整すればいい。現像してみなければ成否が分からなかったフィルム時代にくらべると神様を一人味方につけたようなもの。

写真1 撮影:Marimariさん

わいわい村・2010年6月前半号

ISO=800,

F=4.9 1/8秒

焦点距離=43mm コンパクト

B.地上の風物と月を撮る

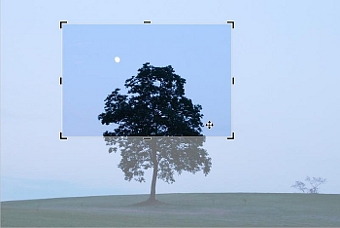

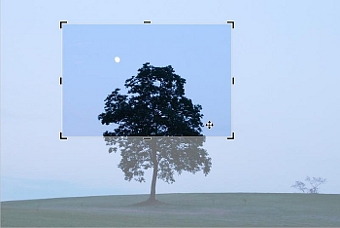

さて今回のテーマは地上の風物と月を撮る。たとえば下の写真のように木と月を組み合わせて絵を作る。

参考写真としてSSさんの作品を使用する。

写真2 撮影:SSさん

わいわい村・2010年9月後半号

ISO=800,

F=10.0 1/60秒

焦点距離=45mm 一眼レフ

月の大きさは地球上どこから見ても同じである。月に近づいたから大きく見える、遠ざかったから小さく見えるということはない。昇ったばかりの月は大きく見える。しかし実際に写真に撮ってみると天空にかかる月と同じ大きさに写る。

フィルム(デジカメでいう受光素子)上に写る月の直径はレンズの焦点距離の1/100だといわれている。レンズが100mmなら、フィルム上の月の大きさは1mm、200mmなら2mmというように。だから、月を大きく写すためには、レンズを長くする以外ほかに方法はない。

地球から見た場合、月も太陽も同じ大きさに見える。したがって、この理屈は(フィルム面の直径はレンズの焦点距離の1/100)は月・太陽共通である。

レンズの長さの変化で月の大きさがどのように変わるか、シミュレーションしてみよう。

写真3

写真2の長辺が1/2になるようにトリミングしているところである。

写真4

上でトリミングしたものを、写真2のサイズに置きかえた。月を含めて、写っているものはすべて2倍の大きさになっている。

写真2の撮影位置で、レンズを45×2=90mmにすれば、この写真になるということである。

写真5

写真2の長辺が1/4になるようにトリミングして、写真2のサイズに置きかえた。当然、月の大きさは4倍になっている。

写真2の撮影位置で、レンズを45×4=180mmにすれば、この写真になる。

写真6

写真2の長辺が1/8になるようにトリミングした。月は8倍。

レンズの長さは45×8=360mm。

当たり前のことだけど、月を大きくすると木も大きくなる。画像内の木の大きさを変えずに月だけを大きくするには、下図のようにレンズを伸ばした分、カメラ位置を木からバックささなければならない。カメラをバックさせると月もバック(小さくなる)するのではないかと心配する人があるが、大丈夫。月はちゃんとついてくる。

レンズの焦点距離を2倍にしたら撮影距離も2倍に、4倍にしたら距離も4倍にというように。

たとえば、写真2の木に、写真5の月を組み合わせようとすると、レンズは180mm(45×4)、木からの距離は、2の場合の4倍の距離というくことになる。

以上、SSさんの写真を元に、画面上でシミュレーションしてみた。月の大きさは自分のレンズの長さで決まる。月夜に自分のカメラで、レンズの長さを変化させながら、月の大きさがどう変化するかテスト撮りしておくとよい。

そして、その月の大きさに対して、木の大きさをどうするか。そのための距離が確保できるかどうか。事前に現場を確認しておくことである。本番になって慌てないように、十分なイメージトレーニングをしておくことである。

ミニ講座はここまで。以下C,Dは睡眠薬。眠れないときに読むと眠くなること請け合い。

C.「月のフィルム面上での直径は、レンズの焦点距離の1/100」を検証する。

フィルムは実体として目で見ることができたし、手に触れることもできた。当然、フィルム上の月の大きさを実測することができたが、いまは受光素子に写る像を直接見ることができない。結局コンピュータの画面上で考えるしか手はない。

写真2

この画面の長辺と月の直径との割合を調べてみよう。左の写真2をクリックして画像を拡大する。ディスプレー上で画像の長辺と月の直径を測る。長辺はともかく、月の半径が難しい。ディスプレーにもよるが、多分3〜4mmだろう。そこで一計を講じる。

写真5

写真2の月の部分を全体の大きさが1/4になるようにトリミングしたした。(写真2全体を4倍に拡大して、月の部分だけを見ていると考えてもよい)。いずれにしても、上で述べたように月の画面上の大きさは4倍になっている。

写真5をクリックし画面を拡大して、月の直径を測る。

私のディスプレーの場合は、月の直径=16mm、この月は4倍されているから、写真2の月の直径は4mm。

画面長辺に対する月の直径の割合は、4.0/226≒0.018

APSサイズ(一般的なデジカメ一眼レフ)の受像素子サイズは23.4×16.7mmである。長辺に対する月の直径は0.018倍だから、受光素子上での月の直径は、 23.4×0.018=0.42mm

レンズの焦点距離は、受光素子上での月の直径の100倍だから、42mmという値が出てくる。

写真2の右のデータは、SSさんから送られていたデータのプロパティを読んだもので、焦点距離が45mmとある。計算から得た数値は42mmだからまあまあの値である。

APSサイズの焦点距離42mmを35mm判に換算(×1.6)すると67mm。やや長めの標準レンズというところである。35mm判フィルムカメラの標準レンズで撮れば、月は写真2ぐらいに写ったから、いまの計算で大きな間違いはないだろう。

以上ごたごた書いたが、こんなことは知らないよりは知っていた方がいいというだけで、実際の撮影には何の関係もない。要するに、焦点距離45mmのレンズで写真2が撮れたとしたら、写真4の月を撮るには、45×2=90mm、写真5の月を撮るには、45×4=180mm、のレンズで撮ればいいということである。

D.43mmの月が45mmより大きい理由

写真1と写真2を見比べる。一目で写真1の月が大きいことが分かる。ところが写真1のレンズは43mm、写真2は45mmだという。写真1が大きくトリミングされているのではないか、そんな疑問が湧く。ということで、念のためこの話に入る前に、撮影者のmarimariさんと、SSさんにトリミングの有無を確かめた。お二人とも「トリミングなし」であるとのご返事をいただいた。

結局これは、コンパクトカメラと一眼レフの機構の問題、煎じ詰めていえば、受光素子のサイズの問題である。

ア、レンズの焦点距離は、

写真1 43mm、

写真2 45mm、(いずれもプロパティによる)。

イ、受光素子上での月の直径は、(レンズの焦点距離の1/100)

写真1 0.43mm

写真2 0.45mm

ウ、受光素子サイズは、写真1 8.8×6.6mm(コンパクト・1/2.5型CCD)

写真2

23.4×16.7mm(一眼レフ・APSサイズ)

エ、長辺に対する月の直径の割合は、

写真1 0.43/8,8=0.0488

写真2 0.45/23.4=0.0192

オ、長辺を226mm(画像を拡大したときの私のディスプレーでの値)としたときの月の直径は、

写真1 226×0.0488=11.0mm

写真2 226×0.0192= 4.3mm

写真2に対する写真1の月の直径の割合=2.6倍

これは、実測値よりも写真1ではかなり小さく、写真2ではやや大きいようである。コンピュータで示されるプロパティの数値、とくにレンズの焦点距離が何処まで正確かという問題と絡んでくるようである。

しかし、いまここではどうしようもない。

視点を変えて、このレンズの焦点距離を35mm判に換算してみると、

レンズ1 43×4=172mm

レンズ2 45×1.6=72mm

レンズ2に対するレンズ1の割合=2.4倍

面倒くさいことをごたごたと書いたが、実際はもっと簡単な話である。たとえば、写真1と写真2のレンズの長さは2mm違い。面倒くさいから、どちらも同じと考えても話は変わらない。

こう考えると、上の計算で数字が変わるのは、受光素子の大きさだけである。両者の画像を同じサイズに拡大したとき、受光素子のサイズの比に反比例してコンパクトの方が大きく見えるということである。23.4/8.8=2.65倍。オで求めた数値と大差ない。

|