穂高から三上山まで

|

目 次 へ |

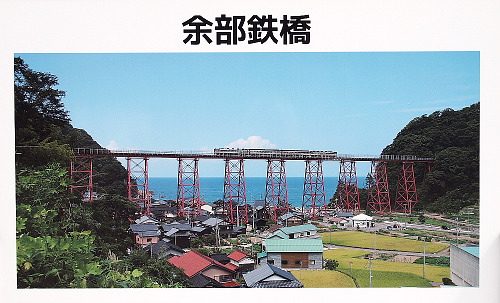

ことの起こり所用で鳥取を往復することになった。時間はたっぷりある。何も山の中を走る高速に乗ることもあるまいと、山陰海岸沿いを往復することにした。地図を見ていて道の駅が極めて少ないことに気がついた。舞鶴を越えると鳥取までに余部にあるだけだ。「あまるべ」、鉄道に多少なりとも興味を持った者には、懐かしい地名である。例の鉄橋があったところである。あの大事故はいつごろだったか。その後、鉄橋は架け替えられたという。地名はなつかしいが、例の鉄橋が見られるわけではない。取り立ててどうのこうのということもあるまい。軽い気持ちで車を走らせた。 「いらんといわはっても1万円ほど安くなるだけですわ。目つむってつけといてください」そんないきさつでつけることになったカーナビなるものが今の車についている。そのカーナビが、丹後半島のどこやらを越えてから「当分道なりです」と言うたまま1時間以上も無言のままである。田舎の道は気楽やのうと気を許していたら、香住とやらを過ぎたあたりで、右や左やと急に騒ぎ出した。お前こんなところで急になんやねん。・・・・気がついたら「無料区間」との但し書きがついた高速に乗せられていた。それはいいんだけど、余部の道の駅へは寄りたい。どないなるんやろと心配していたら、標識があって余部で終点とある。ということは降りろということやな。もう一度、右や左やと大騒ぎをして、飛び出した一般道の行く手正面に新しい鉄橋が立ちはだかっていた。

道の駅は新しい鉄橋の真下にあった。車を置いて道路の向こうを見るとちょっとした広場があって、「山陰本線余部橋りょう」と大書した橋梁本体が横たえられていた。なるほどとは思ったが、こんなところへたった一つ、ポンとほったらかして・・・との思いが強かった。

道路を渡って近づいてみると、しっかりした説明板もあって、少なくともええ加減に放り出してあることではないことがわかってきた。それはええ、それはエエのやけど、あんなに高いところにあったものを地べたに置いて、これが山陰本線余部鉄橋の橋梁でございます・・・・。それはないわなー。 そもそも余部鉄橋とは

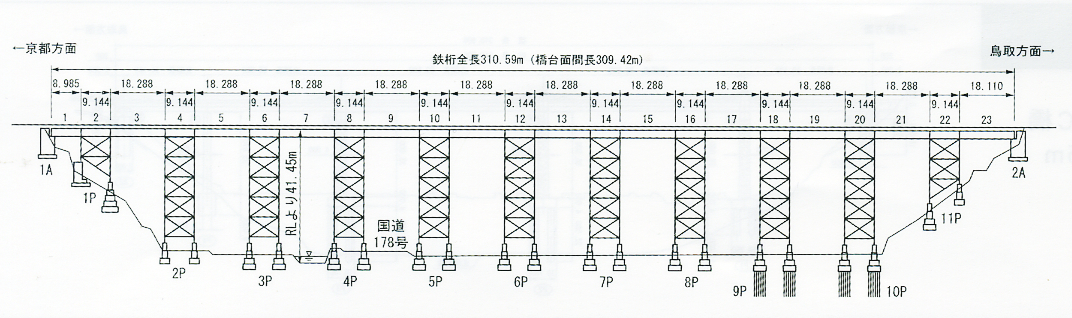

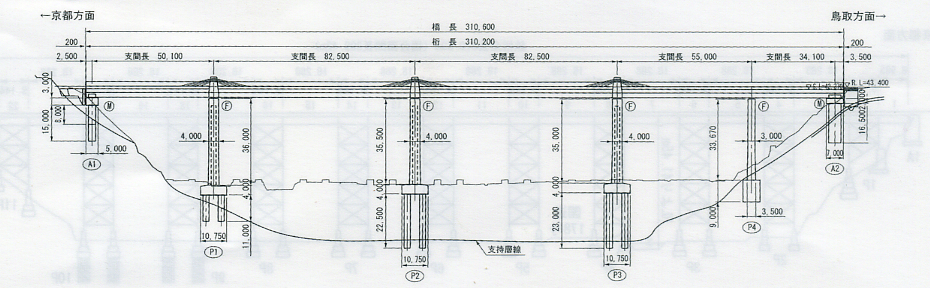

「あまるべ、あまるべ」と私一人が喜んでいるだけで、これを読んでくださる若い人の中で・・・、若い人が読むはずはないのだが、それはさておいて、あまるべの「あ」も知らない人もいるはず。とりあえず大まかなことだけを。 新橋梁

橋長 310.6m 高さ41.5m 橋が残されていた

と、以上のことを勉強して(もちろん現場でバシャバシャ写真を撮って、帰ってきてからそれを読んだだけだけど)、改めて後ろを振り向いて驚いた。なんと旧い橋の一部が残っていたのである。いや、橋が勝手に残るはずはない、残されていたのである。道の駅の構内とつながっており、車で入った時に気がついていなければならないはずだが、駐車スペースを見つけるのに意識が奪われていたのだろう。 道の駅「あまるべ」、何の予備知識があったわけでもない。鳥取へ行くのにルートを確かめていて、そこに道の駅があることに気がついただけである。私が知ったのは、例によってGoogleMapにその記載があってのことで、それ以上は何の情報も持っていなかった。とここまで書いてきて、待てよ、当然HPがアップされているだろうしと検索してみた。あるわあるわ。私がこんなしょうもないページを作って何になるねんというところ。でもせっかくここまで書いてきたのだし…。 空の駅?

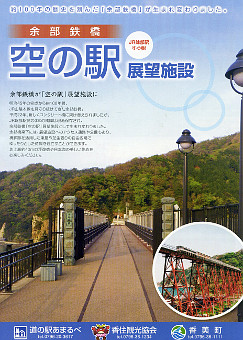

再び道の駅へ戻って、鉄橋の下を歩いてみる。と、案内板があって「空の駅」とある。うちの近所三上山の登山口に「山の駅」というのがある。たしかどこかに「海の駅」というのもあった。しかし「空の駅」とは?。もちろんエアーターミナルではない。案内板を読んでみるとどうやら旧鉄橋の残された部分が展望台になっているということらしい。昔ならそれ行けとすぐに歩き出すところだが、いまはまず車で行けるのやろうかと考えてしまう。そんなこと考えているより、下りてきた誰かを捕まえて聞くのが一番早いのだが、今までの体験上そういう尋ね方をして、的確な情報が返ってきたきたことがない。情報は自分の目で集める。いったん道の駅へ戻って情報を集めよう。

右が、道の駅に置いてあったリーフレットである。それによると「余部鉄橋が展望台に生まれ変わりました」とある。もはや残された3基の橋脚の上が展望台であることは間違いない。先ほど頭に浮かんだ「車で行けるやろか」の思いはどこかへ飛んでしまっていた。ヨシ登ろう。鳥取到着が30分や1時間遅れてもどうということはないだろう。 展望台まで

山登りと違って行く先はそこに見えているのだから、道を間違うなどの心配はない。それよりもあの鉄橋のてっぺんまで登るのかという好奇心と大層さ。たった40mといっても真上に見えるのだから遠くの山を見るのとはわけが違う。

展望台・餘部駅

10分足らずで餘部駅へ着く。「余部鉄橋 空の駅」の碑はまだ新しく文字の金色が生々しかった。そういえば下の登り口に「空の駅開設記念碑」があって、平成25年5月3日の日付が付してあった。

これが鉄橋上につながるレールだとしたら、もっときっちり撮るのが礼儀だろう。ということで左の写真。向こうののトンネルまで直線でつながる所をきっり撮りたかったが、何か白いものが見える。最初意味が分からなかったが、近寄ってみる新しい橋脚の一部だった。

待合室で時刻表を見ると0時19分の豊岡行き。あと少しだ。ただのディーゼルカーを見ても仕方がないのだけれど、それに出くわしたということがくじにでも当たったようにうれしい。

2両編成だが、ドアが開くのは前の1両のみ。最初からセットされているのか、手動オープン式で、このときたまたま乗り降りが前の車両のみだったのか。ドアが一斉に開閉する方式に慣れている目には珍しかった。

列車を見送って、といってもたったの2両で列車といえるかどうか・・・、展望台へ。先ほどの列車から降りてきたらしい中年の女性2人が、「ここは入ってもいいのでしょうか」。そのために下りたんじゃないのと聞きたかったが、このあと次の列車までどうするつもりなのか。下の道の駅へでも行って時間つぶしをするのか。いらぬおせっかいだけど。

さて、展望台。下から見上げた時はよくぞ残してくれたと感激したが、ここまでくると、またこれか。立派な欄干の外に背の高いネット。網越しに風景を見て、何が絶景か。これじゃまるでニワトリと同じである。旧鉄橋の一部を展望台として残す、このすごい発想がこれで半分以上台無しになっている。関係者は手もみしながら言うのだろう。「内側の欄干が本来ものでして、外のネットはあくまで防御用で…」。この立派な欄干を越えて落ちるやつがいたら落ちるほうが悪い。施工者には何の責任もない。「それはいいのですが、もし落ちられたら下にいる人の安全が・・・」。もうエエ。

オットット、横の網ばかりに気を取られていたら、なんと行く先には、これは怖いぞ。ときどき映画でこんなのがあるけれど。ご心配には及びません。ニワトリ小屋の金網の目から撮ったものでして。

列車転落事故 衝撃的な事故だった。1986(昭和61)年12月28日、客車7両が鉄橋の上から落下したあの大事故である。兵庫県香美町発行の『余部鉄橋』には、次のようにある。 同書にはこの後事故原因等が詳述されているが、事情の分からない素人が要約するのもはばかられるし、この項の目的でもないので、省略する。いずれにしてもこの事故を契機に風速規制が25mから20mに引き下げられ、それによって列車の遅延・運休が増加、今回の架け替えにつながったのだという。 つけたし

芸のない話だけど、鳥取での所用を終えて同じ道を引き返すことにした。再び道の駅「余部」についたのが0時15分。意図的に合わしたわけではなかったが、きのうの駅で出会ったのがたしか19分発だった。もうすぐだ。ということで左の写真が余部駅を発車、橋梁に架かる豊岡行き。もう1枚。新橋梁にはアクリル製の坊風壁を備え、風速30mでの列車運行が可能になっているという。

きのうなんだかだといって登らなかったシャチョウが、どうしたことか今日は登るという。その理由は、小雨模様で涼しいからだと。勝手にせい。

駅のホームから撮るとき、頭の中では地上40mの橋梁だということはわかるが、いざ写真になると平地と変わらない。たしか撮影ポイントとして、ホームの反対側にお立ち台があると書いてあった。案内表示が不確かで信用できなかったが、とにかく行ってみることにする。橋梁が眼下に見えるいい場所だった。さっきの鳥取行きをここで狙うべきだった。しかし、後の祭り。

下りの途中、旧橋脚2脚の間から余部湾(というのかどうかよくわからないが)が見えた。昨日も通ったはずだが、気がつかなかった。風景は気象によって効果が左右される。小雨模様のきょうは湾内に白波が立って、手前の集落との組み合わせに効果を上げていた。

道の駅にあった旧鉄橋の模型。ディーゼル特急が行く。

|